近年来,瓶装茶饮在饮料市场上被持续关注,各大传统饮料品牌纷加入市场,甚至一些主打现制现售的新式茶饮品牌也纷纷入局,推出了各式茶饮来满足年轻人的消费需求,例如,现在深受年轻人喜爱的无糖茶饮,据相关报告显示,到2025年中国内地无糖茶饮市场规模将突破百亿。

本文中,中食安信将从法规角度分析目前瓶装茶饮在研发和销售中需要关注的法规要点,旨在帮助企业规避法规风险,确保在产品从研发到销售的全链条合规。

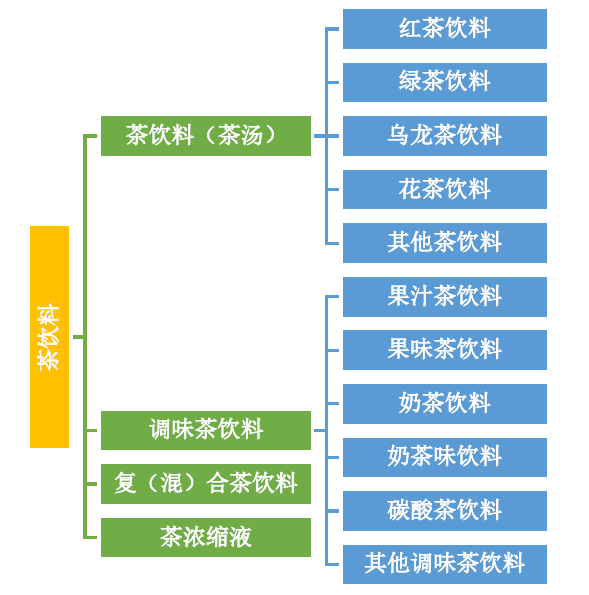

1.茶饮料的定义及分类

GB/T 10789-2015《饮料通则》(以下简称GB/T 10789)中对于茶(类)饮料的定义为:以茶叶或茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉(包括速溶茶,研磨茶粉)或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工制成的液体饮料。

此外,在GB/T 21733-2008《茶饮料》(以下简称GB/T 21733)中根据产品风味将茶饮料进行了更加细致的分类如下:

若该茶饮料为绿色食品,则需要遵循NY/T 1713-2009《绿色食品 茶饮料》的标准执行,该标准对茶饮料(茶汤)、复(混)合饮料、奶茶饮料和奶味茶饮料、其他调味茶饮料进行了要求。与GB/T 21733相比,绿色食品的标准对于原料使用、卫生指标、产品检验方法以及标签标识上有部分差异。

2.茶饮料理化指标要求

根据GB/T 21733《茶饮料》中对于茶饮料的要求,茶饮料需要满足相应的理化指标要求,其中对于各类的茶饮料,在茶多酚和咖啡因的含量上都有要求。对于不同调味茶饮料,在果汁、蛋白质和二氧化碳气体含量上都有相应的要求。企业在进行产品研发时,应当确保产品符合相关的法规要求,具体要求如下表所示:

表1:茶饮料理化指标要求

项目 | 茶饮料(茶汤) | 调味茶饮料 | 复(混)合茶饮料 | ||||||

果汁 | 果味 | 奶 | 奶味 | 碳酸 | 其他 | ||||

茶多酚/(mg/kg)≥ | 红茶 | 300 | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | ||

绿茶 | 500 | ||||||||

乌龙茶 | 400 | ||||||||

花茶 | 300 | ||||||||

其他茶 | 300 | ||||||||

咖啡因/(mg/kg)≥ | 红茶 | 40 | 35 | 35 | 20 | 25 | 25 | ||

绿茶 | 60 | ||||||||

乌龙茶 | 50 | ||||||||

花茶 | 40 | ||||||||

其他茶 | 40 | ||||||||

果汁含量 (质量分数)/% | —— | ≥5.0 | — | —— | |||||

蛋白质含量 (质量分数)/% | —— | ≥0.5 | — | —— | |||||

二氧化碳气体含量(20℃溶积倍数) | —— | ≥1.5 | —— | ||||||

3.需要注意的法规要点

3.1茶多酚及咖啡因的含量与声称

低咖啡因的茶饮料咖啡因的含量应不大于上述表1中规定的同类产品咖啡因最低含量的50%,满足该条件的茶饮料可声称“低咖啡因”。

此外,有些产品还会宣称“0”咖啡因,根据GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(以下简称GB 7718)的相关要求,应当在标签上对咖啡因含量进行定量标示,如“成品含咖啡因0 mg/kg”。

虽然很多商家会在产品标签上标示对于茶多酚的含量标示,但是无论是从通用标准GB 7718还是产品标准GB/T 21733中对茶饮料并未强制要求标示茶多酚含量。

3.2关于“糖”的宣称

与其他饮料不同的是,GB/T 21733低糖和无糖产品应按照GB 13432《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(以下简称GB 13432)等相关标准和规定执行。但是GB/T 21733为2008年实施的标准,当时执行的标准为GB 13432-2004。因GB 13432在之后进行了修订,目前现行的GB 13432-2013《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》中已经删除了关于低糖和无糖的要求,因此,建议企业可以参考GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》的要求进行宣称。

3.3原料使用要求

茶饮料的使用茶叶应符合相应的横向标准包括GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、NY 659《茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量》等,以及茶叶的产品标准,例如GB/T 13738系列的红茶标准以及GB/T 14456系列的绿茶标准等相关标准。若产品原料中使用了茶浓缩液,该原料还需要符合QB/T 4068-2010《食品工业用茶浓缩液》的要求。

并且,GB/T 21733中还要求茶饮料不得使用茶多酚、咖啡因作为原料调制茶饮料,因此,在茶饮料中不得另行添加茶多酚和咖啡因。

此外,一些商家喜欢在茶饮料中添加中药材,这里值得注意的时,只有国家行政主管部门公布的《既是食品又是药品的物品名单》才可以添加使用,非食用物质和未在《名单》里的中药材禁止作为原料添加到茶饮料中。

3.4产品宣称

1)功能宣称

茶饮料作为普通食品,有些商家会对其中使用的原辅料对产品进行功能宣称,但依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第三十八条对保健食品之外的其他食品,不得声称具有保健功能。因此不得在产品包装上进行任何功能宣称。

2)宣称“天然”

有些商家在对产品进行宣称时,习惯使用“天然”来证明产品中仅使用茶叶萃取,不添加其他的辅料或添加剂,但“天然”一词没有标准或法规进行界定,很难判断或证明是否算天然物质,因此不建议使用此类宣称。

3)对原料茶叶进行宣称

部分商家会将使用原料茶作为宣传卖点,例如使用了特定产地、特定品种、不同质量等级的茶叶,或是选择了优质的原料。这种情况需要根据GB 7718的要求,如果在食品标签或食品说明书上特别强调添加了一种或多种有价值、有特性的配料或成分,应标示所强调配料或成分的添加量。因此,应当在标签上明确标示该原料茶叶的添加量。

3.5类似的产品类型混淆

经过市场调研发现,有几类产品在销售中很容易与茶饮料进行混淆,例如,代用茶、植物饮料、以及茶味饮料等。以下分别依据其产品定义,与茶饮料进行了区分:

1)“茶饮料”VS“代用茶”

代用茶,现有2个行业标准,即GH/T 1091《代用茶》和NY/T 2140《绿色食品 代用茶》,此外还有吉林、广西、安徽、河北、陕西、贵州、河南、山西等地相继出台食品安全地方标准,到目前为止,还没有国家标准对代用茶产品进行统一规范。

根据GH/T 1091《代用茶》中的要求,代用茶是“采用除茶以外,由国家行政主管部门公布的可用于食品的植物芽叶、花及花蕾、果(实)、根茎等为原料,经加工制作,采用类似茶叶冲泡(浸泡或煮)的方式,供人们饮用的产品”。绿色食品代用茶标准中还增加了“涉及保健食品应符合国家相关规定。”

从定义中可以看出,代用茶虽然采用类似茶叶的冲泡方式,但不是茶叶,而且采用的原料必须为可用于食品的植物芽叶、花及花蕾、果(实)、根茎等。因此,虽然的代用茶的名称中包含“茶”字,但代用茶并不属于饮料类。市面的代用茶也多为冲泡的方式,并非以瓶装液体的形式进行销售。在办理生产许可证时,相关部门将按照《含茶制品和代用茶生产许可证审查细则》进行审查。

2)“茶饮料”VS“茶味饮料”

GB/T 10789中对茶味饮料的定义为以糖(包括食糖利淀粉糖)和(或)甜味剂、酸度调节剂、食用香精(料)等的一种或者多种作为调整风味的主要手段,经加工或发酵制成的液体饮料,如茶味饮料等。

茶饮料与茶味饮料最大的差异在于原料的使用,茶味饮料可以使用一些调整风味的手段去调出茶的味道,而茶饮料则是要求以真实茶叶或其制品为原料。

3)“茶饮料”VS“植物饮料”

GB/T 10789-2015《饮料通则》中对于植物饮料的定义为以植物或植物提取物为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的液体饮料。如可可饮料、谷物类饮料、草本(本草)饮料、食用菌饮料、藻类饮料、其他植物饮料,不包括果蔬汁类及其饮料、茶(类)饮料和咖啡(类)饮料。

从定义上来看,植物饮料明确说明了不包含茶饮料。两者最大的区别在于原料的使用上,茶饮料仅以茶叶或其制品为原料,而植物饮料则以植物为原料,例如,红豆,玉米,大豆等。比较有代表性的植物饮料为,燕麦奶、红豆水等。在办理生产许可证时,相关部门将按照《含乳饮料及植物蛋白饮料生产许可证审查细则》进行审查。

4.产品标签标示的特殊要求

根据相关标准要求,液体茶饮料的标签标识需要遵循GB 7718、GB 13432的规定,并且在产品标准中,还有一些特殊的标签标示的要求。

GB/T 21733中对于液体茶饮料的标示要求如下:

果汁茶饮料应在标签上标识果汁含量;

奶茶饮料应在标签上标识蛋白质含量;

茶浓缩液应在标签上标明稀释倍数。

此外,如上面所提到的,一些茶饮料容易与茶味饮料以及植物饮料进行混淆,因此在真实属性的标示上应当遵循GB 7718的要求,当产品的名称容易使人误解食品的真实属性时,应在所示名称的同一展示版面临近部位使用同一字号、同一字体颜色标示食品真实属性的专用名称。

京公网安备11010502045875

京公网安备11010502045875