近年来,随着环境污染、新工艺、新技术以及世界风云变幻、恐怖行为等不安定因素的日趋加重,人们赖以生存的食品安全性受到严重的影响,这些不安全因素一方面来自于传统的食品安全问题,另一方面来自蓄意添加的人为故意造成的各种危害,这种非传统的食品安全问题需要运用食品防护计划来应对。因此中美两国相继出台了食品防护方面的法规和标准,本文就中美食品防护立法、异同及应对等做简要介绍。

一、中国立法情况

早在2011年,国家认监委23号公告《关于发布出口食品生产企业安全卫生要求和产品目录的公告》中,就提出食品防护的有关规定。在其附件2《出口食品生产企业安全卫生要求》第二条中要求:

“申请备案的出口食品生产企业,应依照国家和相关进口国(地区)法律、法规及食品安全卫生标准进行生产、加工、储存、运输等,并遵守以下基本原则:(五)评估生产过程中存在的人为故意污染风险及可能的突发问题,建立预防性控制措施,必要时实施食品防护计划”

该条款既是对食品防护的要求,要求企业必须评估食品防护方面的风险,并采取预防措施。

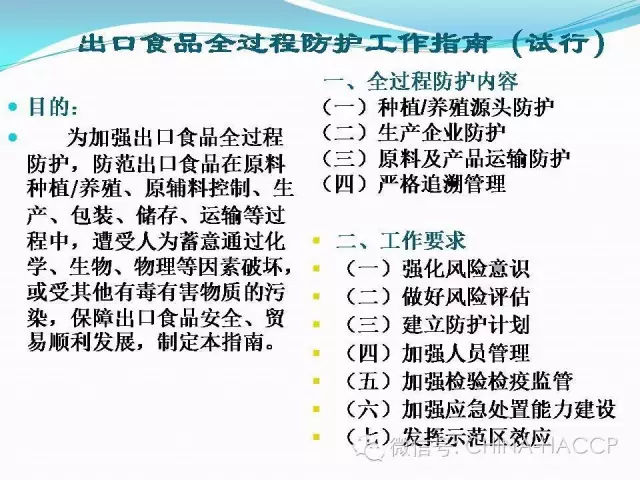

在2015年12月21日国家质检总局发布2015年第155号公告《质检总局关于进一步加强出口食品防护的公告》:

鼓励出口食品生产加工企业在2018年12月31日前将《出口食品全过程防护工作指南(试行)》及《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》(GB/T27320)转化为企业管理制度,建立并实施食品防护计划。

155号公告是部门规范性文件,其附件内容贯穿国标条款,将国标的推荐性要求变为强制性要求,并且是对国标内容的强调和延伸。国标是推荐性国家标准,为企业执行155号公告、制定和实施食品防护计划提供技术支撑。

《指南》主要为两个部分:

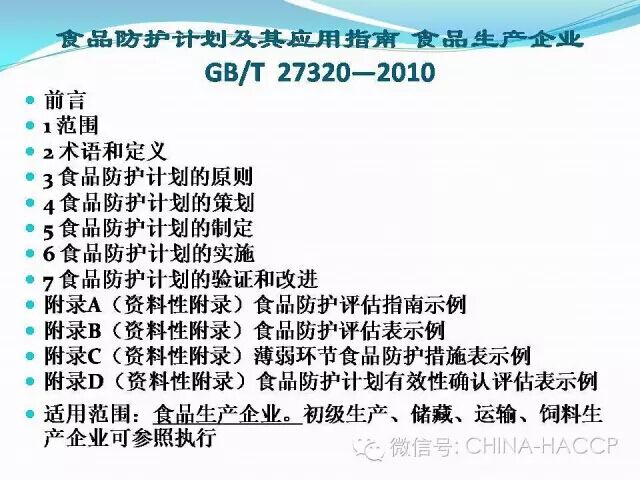

国家标准:《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》(GB/T27320-2010),这是我国目前唯一一个食品防护国家标准。适用范围为:食品生产企业。初级生产、储藏、运输、饲料生产企业可参照执行。标准框架如下:

二、美国立法情况

2011年1月,美国在《FDA食品安全现代化法》(简称FSMA)第103和106节中,首次提出关于食品防护的法律要求。在《危害分析和基于风险的预防控制措施》(117)和《国外供应商验证计划》(FSVP)的两个FSMA配套法规中,均要求在危害分析时要分析“经济利益驱动而故意引入的危害(EMA)”,并采取预防措施。

今年5月27日,颁布《保护食品防止被故意掺杂的缓解策略》(121),已经生效。要求国内外企业按照企业规模不同分别在法规生效三、四、五年内符合该法规。法规框架如下:

三、美国食品防护法规对我国输美食品企业带来的影响

1、有助于防范故意掺杂事件的发生,降低企业发生非传统食品安全问题的风险,并且与国家质检总局加强出口食品生产企业食品防护管理的要求相契合。

2、企业的管理成本会增加。企业需调整其设施设备、人员培训、管理体系、监督审核等,按照法规要求进行脆弱性分析、建立书面食品防护计划等,这些都为企业带来了直接的支出。

3、涉及面广。在法规规定的期限内,输美食品企业(除豁免企业以外)均需要符合其法规。我国虽然已有多家出口食品生产企业建立并实施食品防护计划,但由于中美要求的差异性,企业需要按121法规的要求进一步完善现有食品防护相关措施后,才可以保证顺利对美出口。

四、中美食品防护法规的共性和区别:

(一)共性:

1、基于风险,具有灵活性。

2、食品防护计划的内容、制定及实施步骤相似,都包括评估、

制定措施、检查或监控、纠偏和验证。

3、都有整合性的要求。

4、都必须有书面的食品防护计划。

5、对记录都有保密性的要求。保存期都为两年。

6、都有人员培训的要求。

7、121的再分析和国标的全面验证有相似之处。

(二)区别:

1、国标中“食品防护”的概念包括“故意污染(EMA)”和“蓄意破坏(IMA意识驱动型掺假)”,121中“食品防护”的概念主要包括“蓄意破坏(IMA)”,并且是“保护食品免受以造成大规模公共健康危害为目的的故意掺杂的行为。”而将EMA的控制放在117和FSVP中。

2、121中提出“可以采取措施的工序”和“显著薄弱环节”的概念,使食品防护的重点环节更加明确。

3、121中要求脆弱性评估和缓解策略的制定都要有书面的理由解释。

4、121中特别强调从事食品防护相关活动的人必须是有资质的人员。

5、121对记录(包括食品防护相关文件)提出了详细的要求。

6、121中有可以豁免的情况。

7、国标中有沟通、应急预案、持续改进等方面的要求。

(作者系青岛出入境检验检疫局认证监管处处长)

京公网安备11010502045875

京公网安备11010502045875