从宏观经济视角用数字说话

梳理食安发展脉络 研判行业未来走势

——访中国肉类食品综合研究中心主任、北京食品科学研究院院长王守伟教授

人类社会在食品安全与经济发展方面是否具有某种规律性特征?英美等发达国家在不同经济发展时期的食品安全演进历程是否与我国相似?这一系列有关经济发展与食品安全关系的研究,都可在已于去年年底结题的中国工程院重大咨询项目“中国食品安全现状、问题及对策战略研究”的子课题“食品安全与经济发展战略研究”中找到答案。该课题从经济发展研究的独特视角切入,用数字量化方法开展研究食品安全,受到业内人士的关注。日前,中国肉类食品综合研究中心主任、北京食品科学研究院院长王守伟教授接受了记者的专访。“通过纵向对比研究不同国家在不同经济发展阶段的食品安全问题,可以发现食品安全特征在特定发展阶段有着惊人的相似,这说明人类社会在食品安全与经济发展方面具有某种规律性特征。”王守伟分析,以人均GDP、城镇化率、恩格尔系数等经济指标来衡量,一个国家的食品安全特征与其经济发展水平密切相关。我国预计将于2030年完成城镇化进程,此时的城镇化率达到70%,期间食品安全将表现出美国20世纪后半叶的主要特征。

食品安全是动态概念和社会治理概念

“从人类历史发展的进程看,因生物性、化学性、物理性有害因素导致的食品安全真正成为一个社会问题,是在工业化时代和市场经济中才开始出现的。”

“食品安全是动态概念和社会治理概念,随着人类对食品安全本质认知的不断进步,食品安全的概念和内涵都在不断丰富和完善。”王守伟介绍,通过系统梳理国内外食品安全内涵和外延的发展,得出食品安全应包括食品卫生、食品质量、食品营养、食品欺诈、食品防护等相关方面的内容,涵盖食品(食物)的种植、养殖、加工、包装、贮运、销售、消费等食物链的各个环节;食品安全要求生产安全和经营安全,结果安全和过程安全,现实安全和未来安全;食品安全的社会治理特性,要求各国根据国际共识和本国国情对食品安全治理范畴进行界定;前瞻性的食品安全治理应包括“从农田到餐桌”整个食物链,并涵盖食品欺诈、食品安全和食品防护。

研究中,王守伟还对食品安全事件的诱因与分类进行了对比分析。王守伟告诉记者,通过比较中外食品安全事件的演变历程,将食品安全事件划分为因犯罪行为引发的食品安全事件、因一般违法行为引起的食品安全事件和非人为食品安全事件。三者分别属于食品防护范畴、食品欺诈范畴和食品安全范畴。从国内外食品安全监管趋势来看三类食品安全事件都应纳入食品安全管理体系。

王守伟通过对19世纪以来英国、美国等发达国家与中国的食品安全问题产生、演进的文献资料进行梳理后发现,发达国家食品安全演进经历了以掺杂使假、技术性风险、突发性事件为主要特征的三个阶段:掺杂使假是西方世界早期面临的最主要食品安全问题,19世纪后半叶,英国、美国等发达国家的食品掺假行为猖獗,食品商借助化学手段,疯狂制假、贩假。

技术性食品风险是经济发展到一定阶段不得不面对的难题。“同时,突发性事件是当今世界食品安全面临的主要挑战。”王守伟介绍,进入21世纪后,突发性致病菌污染、畜禽疫病流行和生物恐怖主义的威胁等,构成当前发达国家食品安全领域面临的最大挑战。

王守伟谈到,改革开放后,我国的食品安全演进也基本遵循了这一走势。从1978年到20世纪末,我国经历了从关注不洁食物的食品卫生阶段,到关注掺杂使假的食品安全阶段的转变。2002年以后,来自种植、养殖环节农兽药残留超标以及加工环节超量超范围使用食品添加剂成为食品安全领域新的主题。“我国近些年所出现的大量食品安全问题,既是特定的历史阶段性特征,也有当今时代与食品相关的技术变革所带来的新特征。不同历史阶段食品安全特征交织,加剧了食品安全的复杂性。”王守伟分析认为。

食品安全特征与经济发展关系密切

“我国预计将于2030年完成城镇化进程,此时的城镇化率达到70%,期间食品安全将表现出美国20世纪后半叶的主要特征。”

王守伟介绍,以人均GDP、城镇化率、恩格尔系数等经济指标来衡量,一个国家的食品安全特征与其经济发展水平密切相关。

人均GDP 1000—4000美元(以1990年盖-凯美元计),城镇化率10%—40%,经济利益驱动型掺假是食品安全关注的重点。

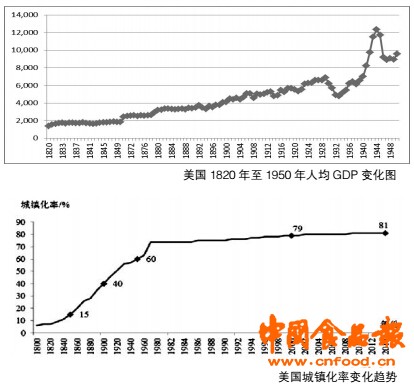

19世纪后半叶,美国食品界的掺杂使假行为猖獗,按照学术界常用的经济发展水平指标来衡量,1850年至1900年美国的人均GDP大致在1800美元至4000美元之间(以1990年盖-凯美元计),城市化率由1850年的15%提高至1900年的40%。

从1978年改革开放到20世纪末,我国经历了从关注不洁食物的食品卫生阶段,到关注掺杂使假的食品安全阶段的转变,这一时期我国的人均GDP从1978年的1000多美元上升到2001年的4000多美元,城镇化率由1978年的17.92%提高至2003年的40.53%,与美国19世纪后半叶的情况较为类似。

人均GDP4000—10000美元,城镇化率40%-60%,种植、养殖环节农兽药残留超标以及加工环节超量超范围使用食品添加剂等技术因素成为食品安全领域的主要问题,此阶段是食品安全风险凸显期。

20世纪前半叶,随着化学工业的快速发展,美国食品产业的风险来源迅速演变为滥用食品添加剂,农兽药等有害物质残留超标,这一时期美国的人均GDP大致在4000美元至10000美元,城镇化率由1900年的40%提高至1950年的60%。加入WTO以后,我国进入食品安全事件高发、频发期,此时我国人均GDP从2002年的4000美元上升到2010年的8000多美元,镇化率由2003年的40.5%提高至2013年的53.73%。

人均GDP10000美元以上,城镇化率60%以上,农兽药残留的持续影响、食源性疾病、营养安全以及环境污染引起的食品安全问题构成食品安全领域新的主题。

20世纪后半叶,农兽药残留持续影响、食源性疾病及环境污染引起的食品安全问题构成美国食品安全领域新的主题,这一时期美国城镇化率由1950年的60%提高至2000年的79%。21世纪初,突发性致病菌污染、畜禽疫病流行导致的食源性疾病,生物恐怖主义以及因食品营养失衡导致的慢性疾病成为食品安全的新挑战,美国城镇化率由2000年的79%提高至2014年的81%。我国预计将于2030年完成城镇化进程,此时的城镇化率达到70%。期间食品安全将表现出美国20世纪后半叶的主要特征。

王守伟谈到,由国际食品安全演进史可以看出,我国当前处于食品安全风险凸显和食品安全事件高发期,经济利益驱动型掺假仍未遏制,种植、养殖环节农兽药残留超标以及加工环节超量超范围使用食品添加剂等风险日益凸显。“预期在我国迈入高收入国家及完成城镇化之前,我国将持续处于食品安全风险高发期和矛盾凸显期。”王守伟预测。

未来食品安全形势和特征

未来10—20年,我国将实现经济社会发展的战略转型,社会经济的发展将对食品安全形势产生深远影响。我国当前比较突出的经济利益驱动型食品掺假问题将明显缓解,来自种植和养殖业滥用药物以及环境污染造成的化学性污染,疫情疫病传播和突发性致病菌污染造成的食源性疾病将成为食品安全主要特征。

王守伟分析,当前,“从农田到餐桌”的食品安全问题日益复杂化,食品安全问题多发频发;以产品为核心的风险监测体系不能真实反映生产过程食品安全水平,造成对食品安全现状认知的偏差;食源性疾病存在漏报瞒报情况,由其引发的潜在风险尚未引起足够重视。“食品安全治理仍任重道远。”王守伟强调。

在对未来食品安全形势进行对比研判后,王守伟认为,未来,我国食品产业发展将呈现食品农产品持续增收、食品工业进入提质增效阶段、产业化特征将日趋凸显和“走出去”步伐进一步加快等趋势。

王守伟告诉记者,食品安全是系统性问题,需要从产地环境、法律法规、监管体系、产业发展、科技支撑、社会共治等多方面统一协调治理。未来阶段,我国仍需加强《食品安全法》与《农产品质量安全法》的衔接和协调,明确和细化监管职责,强化部门协作和执法力度,完善以过程监测为主的风险监测体系,重点打击经济利益驱动型掺假,加强源头治理,防控重金属、有机污染物污染,推动产业向规模化、集约化、标准化方向发展,优化产销秩序,建立健全集源头控制、过程控制、病原微生物控制、风险监测与评估、物流与仓储等于一体的食品安全技术支撑体系,构建以食品安全风险交流为主要内涵的社会共治体系,实现食源性疾病的主动预防和控制,遏制食品营养失衡引发的慢性非传染病“井喷”态势。本报记者 王薇

全面系统地剖析经济因素对食安影响

《食品安全与经济发展关系研究》一书出炉

由中国质检出版社、中国标准出版社联合于今年最新推出的《食品安全与经济发展关系研究》一书,因其研究视角的独到性和用数字量化方法研究我国食品安全,受到众多业内人士的关注。该书也是中国工程院重大咨询项目“中国食品安全现状、问题及对策战略研究”——“食品安全与经济发展战略研究”课题的重要成果。该书共分为“我国食品安全形势与特征研究”“食品安全特征与经济发展关系”等共十个章节。中国工程院院士庞国芳为该书作序。庞国芳认为,该书首次从经济发展视角论证食品安全特征演进,书中提出不少食品产业发展、食品安全治理的新观点、新思路和新方法。

庞国芳院士指出,人类的发展历史和食品生产、消费规律显示,一个国家食品安全问题的主要诱因和突出表现与其经济发展阶段及水平密切相关,从经济学视角解读食品安全问题,研判我国当前及今后一段时间内食品安全特征是丰富食品安全综合治理框架和体系必不可缺的重要内容。该书系统梳理了国内外食品安全演进史,对食品安全现状及特征、食品安全特征与经济发展关系等系统性问题进行了深层次论证分析,全面系统地剖析了经济因素对食品安全形势及特征的影响,对我国未来一个阶段内食品安全特征及治理重点开展研判。

该书让庞国芳印象深刻之处在于:一是基于唯物辩证法的马克思主义原理,以史为鉴、以邻为镜,论证了发达国家从早期的掺杂使假,到20世纪的技术性风险,再到21世纪的突发性事件威胁等食品安全问题演进过程,剖析了我国古代和近代中国以掺杂使假和腐败食物为主,新中国成立后从关注粮食安全、食品卫生到关注人为和技术因素造成的食品安全风险的转变。同时,基于中美人均GDP变动、城镇化发展与食品安全特征对比分析论证我国食品安全形势,集历史阶段性特征和因食品技术进步而致的特殊性于一体,更具复杂性;二是以详实的数据,从官方、国际、消费者和媒体视角论证我国当前食品安全呈现趋稳向好、形势依然严峻的双重特点,并提出以产品为核心的风险监测体系导致食品安全现状认知偏差、经济利益驱动型食品掺假是现阶段治理重点等论断。三是通过对食品欺诈、食品防护、食品安全等国际前瞻性食品安全治理理念的解读以及未来一段时间内食品产业和食品安全趋势分析,从监管层面、技术层面、环境治理层面、社会共治层面和产业发展层面凝练出具前瞻性、全局性和战略性的食品安全治理举措。

京公网安备11010502045875

京公网安备11010502045875